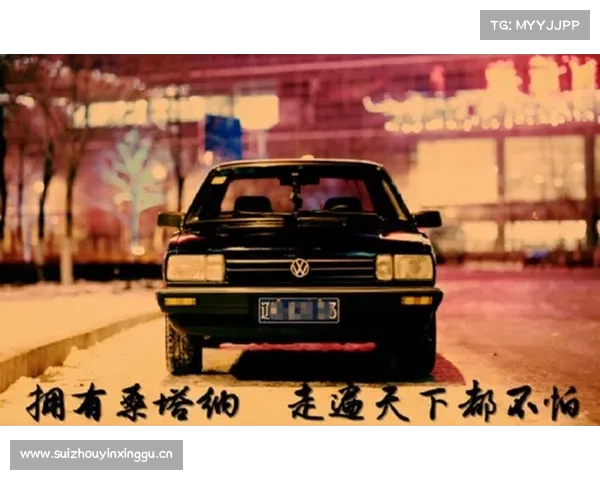

1993年上海外高桥保税区,第一批进口大众桑塔纳到港时的场景仍令老海关记忆犹新:崭新的流线型车身在阳光下泛着金属光泽,米色真皮座椅散发着淡淡皮革香,仪表盘上跳动的红色指针无声宣告着这台德国工业精品的到来。在那个普通工人月薪不足300元的年代,这辆标价18万元的轿车不仅是代步工具,更是中国经济转型期的特殊见证。

图片素材来源于网络

一、汽车工业的"破冰船"

1983年首台国产桑塔纳下线时,中国汽车年产量仅23万辆,轿车领域几乎空白。桑塔纳国产化项目初期国产化率仅2.7%,连一个收音机都需要进口。上海汽车厂用"蚂蚁啃骨头"的劲头,从零开始搭建起完整的汽车产业链:宝钢研发汽车专用钢板,上海橡胶厂攻关子午线轮胎,机电系统攻关电喷发动机技术。到1997年,桑塔纳国产化率突破90%,带动形成长三角地区500余家配套企业,构建起现代汽车工业的完整生态。

图片素材来源于网络

二、财富衡量的"金标准"

90年代初,北京亚运村房价约2000元/平米,万元户尚属凤毛麟角。桑塔纳的定价相当于当时:

普通工人50年工资收入(按月薪300元计)

北京三环内100平米商品房

3500克黄金(按当时金价约50元/克)

公务车采购清单显示,1992年某省全年仅批准购置12辆桑塔纳,需经财政厅、控办、计委三级审批。私营老板购车需额外缴纳10%的社控附加费,实际落地价超20万元,相当于同时期日本进口皇冠轿车价格。

图片素材来源于网络

三、身份象征的"流动名片"

在物质匮乏的年代,桑塔纳创造出独特的身份识别系统:黑色车身配黄底车牌多为政府用车,白色车身蓝牌常见于外企,私营企业主则偏爱香槟金色。北京昆仑饭店门童回忆:"开桑塔纳来的客人,小费都是十元起步。"更有意思的是,某些地区婚庆市场出现"桑塔纳车队"租赁业务,头车日租金高达800元,是普通拉达轿车的8倍。

图片素材来源于网络

四、技术跃迁的"启蒙者"

桑塔纳带来的不仅是交通工具,更颠覆了国人对汽车的认知:

1. 首款配备电子点火系统车型,告别手摇启动

2. 引入子午线轮胎技术,行驶稳定性提升50%

3. 空调系统实现冷暖分区控制

4. 首次采用电喷发动机,油耗降低至8L/百公里

上海大众技术培训中心数据显示,1985-1995年间累计培训技术人员3.2万人次,这些人才后来成为吉利、奇瑞等自主品牌的技术骨干。

图片素材来源于网络

2004年第200万辆桑塔纳下线时,中国已跃居世界第四大汽车生产国。从需要外汇券购买的奢侈品,到走入寻常百姓家的代步工具,桑塔纳的价格曲线恰好与中国经济腾飞的轨迹重合。如今在苏州太仓的汽车博物馆里,那台保养如新的1992款桑塔纳,仪表盘上定格着18万公里的行驶记录,默默诉说着一个关于速度与激情的改革年代。#桑塔纳#